며칠전 회사 내부에서 돌았던 페이스북(이하 페북)의 감동적인 엔지니어 하이어링 스토리를 읽으며 혀를 내둘렀었는데, 문득 지난 번 페이스북 놀러갔을 때 초창기 엔지니어 중 한 명이었던 D군에게 들었던 내용 중에 정말 인상 적이었던 것이 있어 끄적끄적.

먼저 위 링크의 세줄 요약 버전:

- 페북이 초창기에 한창 하이어링에 힘겨워 할 때 저커버그가 아이디어를 냄.

- 원하는 엔지니어의 스킬을 타게팅하고 근처 스탠포드 대학의 강의록을 분석,

해당 강의록의 필수독서목록을 파악함. - 필수 도서들을 스탠포드 도서관에서 찾아, 책 사이에 페이스북 소개와 구인 메모를 꼽아놓음.

(물론 ROI 얘기는 없음)

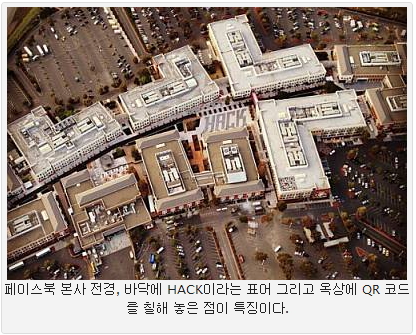

페북을 처음 방문했을 때 받은 느낌은 인테리어에서부터 여긴 정말 해커들의 천국이구나라는 느낌이었다. 초기 구글이 갖고 있던 엔지니어 중심의 환경인데 (약간 Hacker Dojo 같은) 조직이 커짐에도 그걸 지키려고 고투하고 있다는 인상을 받았다. 특히 만나는 엔지니어들마다 스스로 자신의 회사는 정말 개발 중심 회사고 엔지니어를 존중한다는 점에 자부심을 갖고 있다라고 말해 고민을 하게 만들었고, 이에 관해 많은 대화를 나누었다.

예로 들려줬던 스토리 중 하나가 바로 소개할 HR 담당자와의 혈투? 이야기:

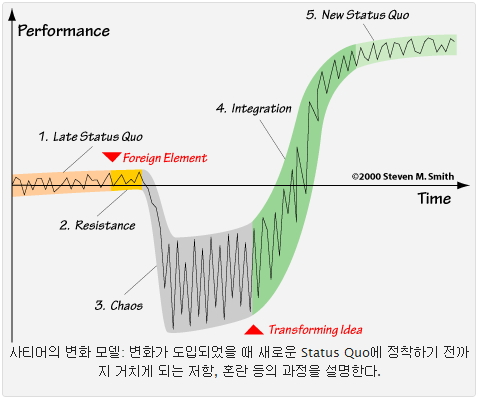

한창 페북이 성장하던 초창기 시기 (아마도 더 크게 성장해야한다는 경영 전략하에) 높은 직급의 HR 담당을 모셔왔단다. 대기업에서 진두지휘하던 정말 뛰어나신 이 분이 오자마자 했던 것은 조직 개편, 출퇴근 시간 정리, 성과 관리 등 대부분 성장한 기업들이 갖고 있는 어떻게보면 너무나도 당연한 디시플린에 대한 조치들이었고, 당연히 반발은 심했다고 한다.

페북 초창기에는 정말 코딩실력 하나로만 엔지니어를 뽑았고, 그중 디시플린 문제가 심한 개발자 중에는 한 달 동안 회사에 안나오다가 하루 출근해서 다른 이들이 끙끙 앓던 문제를 다 해결해버리고 다시 사라지는 그런 관리안되는 슈퍼코더들도 꽤 많았다니 대충 상상이 간다.

2달 정도 그렇게 진통이 있다가 페북의 사내 커뮤니케이션 행사에서 개발자들이 자신들의 불만과 개발 중심 회사의 문화가 변질되어가는 것에 대해 공개적으로 문제를 제기하여 진지한 토론을 하게 되었고, 이 상황을 조용히 바라본 저커버그는 쿨하게 결정을 내렸다고 한다. (바로 다음 주에 이 분이 회사를 떠나는 것으로)

물론 해석에 따라 논란이 많을 수 있는 스토리이지만, 내가 만난 페북 엔지니어들은 이 사건을 약간 민주화 운동같은 느낌으로 기억하고 있고 아직도 자랑스럽게 여긴다는게 포인트. 즉, 개발자 중심으로 회사의 운영을 결정한다는 그들만의 조직문화가 있다는 점이다.

내가 난생 처음 스타트업을 하고, 동료들과 함께 ‘우리가 협업하는 문화’를 만들고, 실패하며 배우는 것은:

조직의 문화란 그 구성원들이 스스로 하는 성찰의 정도에 따라 만들어지고, 변화해야한다는 것이다.

일반 조직에서 문화가 새롭게 도입되는 나쁜 예를 들어 보자:

- 경영진 중 한 명이 어느 대표들 네트워킹 모임에 나가서 ‘그 쪽은 요즘 어떻게 해?’라고 물어본다.

- ‘뭐? 서로 영어 이름 부르니까 수평적이 되고, 제안들이 많아졌다고?’ 바로 이거로군! 이라고 마음속으로 결정한다.

- 주간 미팅에 모든 직원들을 불러놓고, 오늘부터 우리는 대리님, 과장님 안부르고 영어 이름 부릅니다. 영어 이름 없는 사람들은 오늘 퇴근 전까지 정하세요!라고 통보한다.

- 직원들은 왜 이런 규칙이 생기는지, 또한 어떤 여파가 있을지 시뮬레이션 하지 못한 채 다음 날부터 어색하게 서로 영어 이름을 쭈볏쭈볏 부르기 시작한다. 이 규칙은 모멘텀을 결국 넘기지 못하고 사라지거나, 혹은 경영진이 참석하는 회의에서만 영어 이름을 부르게 되는 변종 문화로 자리잡게 된다.

위와 같은 사고로 결정하는 리더십이라면 건강한 조직 문화를 만들어 내기 힘들다는 것을 배웠다.

바로 본인 자신이 문제라는 것을 인지하지 못하기 때문이다. 정작 내 입으로는 직원들이 더욱 자발적인 참여를 하길 원한다고 하면서 새로운 모델, 방법론을 발견하면 마치 폭탄 던지듯 이대로 해봐!라고 투여하는 상황에서 자발성이란 이미 제로이기 때문이다.

성공적으로 조직 문화를 개발하고 성장시키는 방법이란 사실 너무나도 어려운 주제인 것 같다.

하지만 개인적으로 도움을 크게 얻었던 지침들을 정리해보자면 다음과 같다:

0

- 다른 회사의 문화를 듣고 그대로 도입해야겠다는 생각은 애초에 버리는 것이 좋다.

왜냐면 표면으로 드러난 방법들은 그 조직의 고민과 구성원의 성숙도와 가치관을 함축하여 보여주기 때문이다. 설마 그 방법들이 지켜지더라도 진정 뿌리내린 문화가 아닌 카고이즘(Cargoism) 과 같은, 형태만 남게되는 경우를 자주 경험했다. 결국 구성원 모두가 조직의 문제들에 대해 고민하고, 해결하기 위한 규칙들을 만드는데 충분한 시간을 써야한다. 고로 가장 좋은 조직 문화는 바로 조직 문화 자체에 대한 구성원들의 진지함이다.

19세기 이래로 멜라네시아 지역에서는 유럽적 상품의 대량 공급에 대한 기대를 표현하는 신앙 형태인 카고이즘이 발생했다. 이들은 자신들이 필요했던 일상 용품을 가져다 줬던 선교사, 상인들을 토속신이 보낸 사자들이라 믿고 그들이 타고 온 비행기와 사용했던 무전기들의 형상을 그대로 나무 등으로 만들어 따라하며 풍요를 비는 제사를 지냈다.

- 한 사람의 니즈에서부터 시작하는 것이 잘못된 것은 아니다.

기왕이면 모두가 공감할 수 있는 사건 중심의 문제로부터 시작하는 것이 바람직하지만 “저는 우리 회사 문화가 더욱 소통이 편해지고, 건강한 비평을 하는 문화로 변했으면 좋겠어요” 와 같이 한 명일지라도 그 욕구가 충분히 진솔하다면 많은 동료들이 공명을 해준다는 것을 자주 보았다.만약 리더 입장에서 어떻게 시작해야 할지 모르겠다면, 우리에겐 언제나 ‘질문’이라는 좋은 도구가 있다는 것을 잊지 말자. 느끼하지만 “우리가 더욱 수평적인 커뮤니케이션을 하려면 어떻게 하면 좋을까요?”와 같은 멘트들을 던질 수 있다. - 왼손은 거들 뿐. 그러나 왼손은 중요하다.

조직 문화에 있어서 결정하고 실행하는 것은 결국 구성원들의 몫이다. 스스로 일깨움을 얻고, 자신들의 결정을 통해 배우고 성장하도록 하는 것이 가장 건강한 방법이다라는 점을 인정해야 한다.특히 적용도(adaptation)에 대해서 조급해 하지 말고 구성원들에 대한 신뢰와 여유를 갖고 지켜보는 것, 무엇보다 자신 스스로 행동으로써 보여주는 것 (lead by doing)이 필수적이다. 또한 결국 변화의 문제이기 때문에 적절한 시점에서의 자극과 외부 통찰, 회고 등을 할 수 있도록 버퍼 설정과 변수조절을 하는 것이 리더의 몫이다.