하얀 옷의 처자가 들고 있는 것이 그 총이다.

<은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서>(The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 2005)엔 '상대방 입장에서 생각하게 되는 총'이 나옵니다. 이 총을 맞은 사람은 즉시 총을 쏜 사람의 감정에 이입합니다. 곧바로 상대방의 입장을 헤아리게 됩니다.

오늘은 이 총이 무척 갖고 싶은 날이었습니다. 그동안 드러나지 않았던 팀원들 간의 속 얘기를 듣게 되었기 때문입니다. 이렇게까지 서로의 입장이 다를 줄은 몰랐습니다. 그간 팀원들 간의 소통이 문제없이 잘 되고 있다고만 생각해왔기에 적잖은 충격을 받았습니다. 가장 속상했던 점은 각자의 서운함이 대부분 아주 작은 불만으로부터 비롯된 것이었다는 점이었고, 그 불만은 상당 부분 오해가 빗어낸 거였다는 사실이었습니다. 만약 담아두지 않고 그때그때 이야기하고 넘어가기만 했더라면 그 즉시 해결될 것들이었습니다. 결국, 소통 문제였습니다.

의사소통의 가장 큰 문제점은 의사가 소통되었다고 착각하는 것이다.

언젠가 조지 버나드 쇼가 이런 말을 했다고 합니다. 오늘따라 겁나 뜨끔한 말이 아닐 수 없습니다. 돌이켜보니 제가 딱 이랬던 것 같습니다.

어떤 상황이나 대화를 오직 나의 입장에서 해석해놓고서는 '소통완료' 폴더로 보내버렸습니다. 혹은 내가 하고 싶은 말을 내가 하고 싶은 방식으로 해놓고서 '상호이해완료' 폴더에 떨어뜨렸습니다. 바탕화면에서 안 보이니 속 시원하긴 했지만, 해결된 건 없었습니다. 돌아보니까 한심하네요. 반성 중입니다.

어떤 상황이나 대화를 오직 나의 입장에서 해석해놓고서는 '소통완료' 폴더로 보내버렸습니다. 혹은 내가 하고 싶은 말을 내가 하고 싶은 방식으로 해놓고서 '상호이해완료' 폴더에 떨어뜨렸습니다. 바탕화면에서 안 보이니 속 시원하긴 했지만, 해결된 건 없었습니다. 돌아보니까 한심하네요. 반성 중입니다.

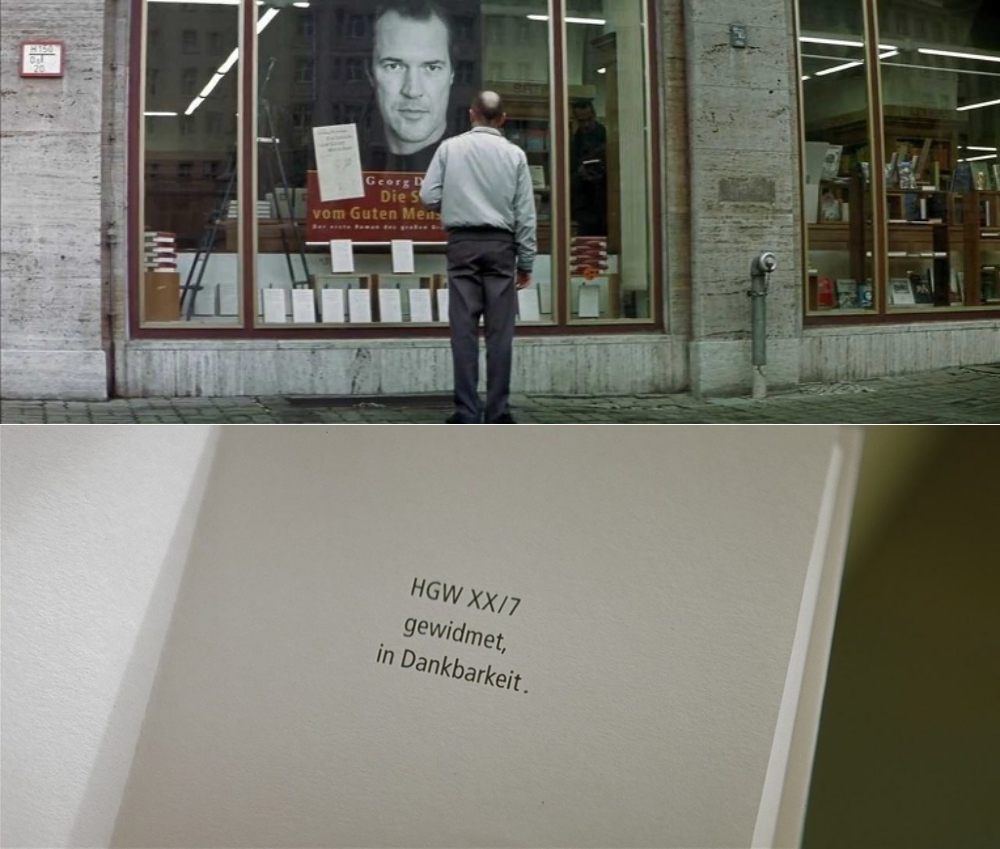

영화 <타인의 삶>(Das Leben der Anderen, 2006)을 그래서 다시 꺼내보았습니다. 주인공 비즐러는 동독 국가보안국에서 일하는 감찰 요원입니다. 영화의 배경은 아직 베를린 장벽이 허물어지기 전입니다. 비즐러는 친 서독 분자들을 감시하고 적발하는 임무를 맡고 있습니다. 그는 예술가 부부 드라이만과 크리스타가 좌파라고, 그러므로 악인이라고 확신합니다. 그때부터 부부의 집 곳곳에 도청장치를 심어놓고 일거수일투족을 감청합니다. 부부의 삶을 꼼꼼히 엿듣습니다.

놓치지 않을 거예요.

그는 성실한 인물입니다. 자신이 믿는 바를 믿는 사람입니다. "나는 알아." 드라이만 부부의 감청을 시작하는 순간부터 그는 벌써 확신에 차 있습니다. 그에게 부부는 이미 좌파 악인입니다. 감청은 그저 증거를 확보하기 위한 과정일 뿐이죠. 그런데 그런 그가 예상치 못한 감정들을 느끼게 됩니다. 바닥에 부부가 이동하는 동선까지 그려가며 오랜 기간 근면히 감청하는 동안, 조금씩 부부의 입장을 이해하게 됩니다. 왜 이 예술가 부부가 그토록 자유를 갈망하는지 조금씩 조금씩 알게 됩니다. 자신이 한사코 맹신해온 악인의 기준이 사실은 얼마나 편협한 것이었는지도 깨닫게 됩니다. 비즐러는 그렇게 '타인의 삶'을 이해하게 됩니다. 타인의 삶을 진심으로 이해하게 된 그는 부부가 위험에 처하자 자신도 모르게 몰래 도와주고 맙니다.

드라이만은 그 사실을 몰랐습니다. 아니 비즐러의 존재 자체를 몰랐습니다. 훗날 베를린 장벽이 허물어진 후에야 모든 걸 알게 된 드라이만은 그를 위해 '아름다운 영혼을 위한 소나타'라는 책을 펴냅니다. 책의 제목은 드라이만이 동료를 잃고 슬픔 속에서 연주하던 곡의 이름이었습니다. 드라이만의 슬픔을 감청하던 비즐러는 이때 자신도 모르게 함께 눈물을 흘렸습니다. 책날개엔 이렇게 쓰여있었습니다.

감사한 마음을 담아 HGW XX/7에게 이 책을 바칩니다.

HGW XX/7는 비즐러의 식별번호였습니다.

서류기록 속에서 마침내 본, 드라이만이 아는 비즐러의 유일한 정체성이었습니다. 통일 후 우체부로 일하던 비즐러는 서점에서 이 책을 발견합니다. "포장해드릴까요?"라고 서점 직원이 묻자, 이렇게 답합니다. "아뇨 괜찮습니다. 이 책은 저를 위한 겁니다."

감청을 시작할 때, 즉 자신의 기준에서 타인을 추측했을 때 비즐러는 '모든 것을 안다'고 생각했습니다. 타인의 삶에 입각해보고 나서는 생각이 바뀝니다. 자신이 아무것도 몰랐다는 사실을 깨달았습니다. 진정한 소통이란 어떻게 해야 닿을 수 있는 것인지를 다시 한번 되뇌게 만드는 영화였습니다.

회사에서 생기는 일의 95%는 소통의 문제라고 생각합니다. 쌓아두지 않고 그때그때 서로 터놓고 이야기를 나누면, 대부분 문제는 해결됩니다. 근데 사실 그게 말처럼 쉽게 되지는 않습니다. 어쩌면 그건 우리가 소통을 너무 만만하게 보기 때문인 것 같다는 생각도 듭니다. 사람 대 사람으로 마주 앉아서, 시간을 들여 꼼꼼히, 내 입장을 내려놓고 상대방의 입장에서, 그렇게 애써야 비로소 어느 정도 소통이 되는 것 같습니다. 소통이라는 건 원래가 그렇게 많은 노력과 에너지를 필요로 하는 일이 아니었는지, 너무 날로 먹으려고 한 건 아니었는지 반성해봅니다.

영화 이미지 ⓒ Buena Vista International